彭薇不会自称“艺术家”,尤其是当代艺术家,“我想‘艺术家’不是自己想赋予就可以赋予的,当然我像艺术家那样在工作和生活,”

她分享道,“自我介绍时,我只会说我是画画的”。至于个人风格,我亦从未设想过,我凭借个人直觉和喜好来创作,“风格”依旧交给观者来定夺吧。”

这位自称“画画的“彭薇,在采访叙述中充满了对艺术的谦逊以及对创作的专注,她的作品和工作履历足以给其艺术成就以佐证:

2022年彭薇获得美国“亚洲最杰出艺术家”奖。二十年来相继在美国克利夫兰艺术博物馆、广东美术馆、苏州博物馆、中国台北历史博物馆等举办个展,

并参加了诸如“记忆与当代”威尼斯双年展平行展,比利时“镜花水月——中国当代女性艺术展”、瑞士“山水——中国当代艺术展”、北京双年展、成都双年展等当代艺术大展。

她的作品先后被美国波斯顿美术馆、克利夫兰美术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、普林斯顿大学美术馆、纽约布鲁克林美术馆、

中国美术馆、瑞士Sigg Collection、法国DSL Collection等机构收藏。

初尝艺术

彭薇凭借扎实的传统功底、中国水墨的表现手段、独特的私人目光和多元思维方式,将古代艺术资源与现在连接,寻求过去与当下的平衡,将中国传统和历史的实践与国际当代艺术实践进行对话,拓展和颠覆了中国古典水墨画传统。

这与她成长学习的经历有关。彭薇的父亲是著名的国画家彭先诚,从小耳濡目染,绘画的世界对她而言再熟悉不过了,早在2,3岁的时候就开始与笔墨纸砚打交道,是画也是玩。

她回忆说,父亲是最早也是最重要的导师之一,他留给她“两个背影”实属难忘:一个是小时候,父亲的画案就在她的小床旁边,每天都看着父亲画画的背影睡去,醒来后床边贴满他昨晚的画作,一张张问她的意见。另一个背影则是在彭薇长大后,每次回到家常会看到父亲兀自站在客厅里,对着他自己的画发呆,“我相信我自己也常有这样的时刻,面对自己的作品,发呆、斟酌。

这“两个背影”给予她很大的触动。她坦言,“我父亲是画痴,画画是他生活中重要的事情,也是最放松开心的事情。他不带任何功利性,甚至觉得办展也是一种对生活创作的干扰。”就在这样的言传身教中,彭薇日复一日,练就了扎实的水墨画基本功。

但真正让她开启所谓的“艺术之路”的契机,是2000年受赵之谦的花鸟册启发,画出一颗白菜,这之后找到了自己的绘画语言。“我忽然觉得任何东西都可以画了”

此后,彭薇以“遗石”系列为开端,先后创作“彩墨锦绣”、“好事成双”、“遥远的信件”、“七个夜晚”、“Hi-Ne-Ni”等系列,逐渐涉及平面绘画,三维装置、录像、照片等多种形式,成为中国当代艺术中以水墨为材质进行创作的代表。

艺术之路

尽管彭薇水墨画创作见长,但实际上她涉猎的艺术形式非常广泛,从平面绘画到影像、装置、观念艺术等等,创作载体也很丰富,从几厘米的小尺寸画到几十米的卷轴,从画石头、松树、山水到衣服、鞋子……任何事物都可以成为载体,她认为只有形式与内容的完美合一,艺术家的观念才能被真正有效地表达。

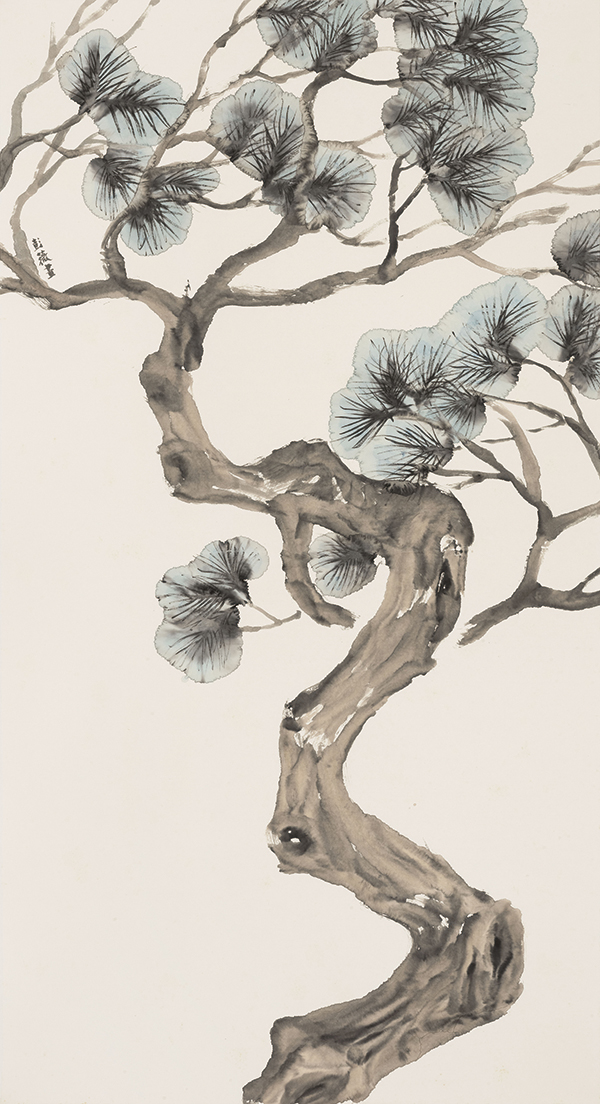

曾经有人提及彭薇尤其偏爱画石头和松树,“这两个题材确实是我钟爱的,石头画了22年之久,” 彭薇笑谈。

事实上,彭薇把画石头和画松树当作是一种日常训练,“画它们时我不用思考画什么和怎么画,仅仅专注于当下的每一笔,像放空也像充电,“她表示,“这种疾速写意的画法和我对国画技法的理解有关,无论工笔还是写意,任何一种水墨画都要保持手的松弛感和绝对的专注力。我希望保持这种状态,保持手与意的写意性。我会在每年夏天画石头和松树,因为夏天宣纸的潮湿度也适宜画大写意。”

随着经年累月的艺术创作,她发现石头和松树也随着其它系列的创作潜移默化地变化,像自己一样,慢慢变老,成为成长的证明。

彭薇觉得,艺术创作没必要规划也不能被规划。“做艺术像钓鱼一样,每天保持去工作室,保持做,慢慢就会有新想法钓出来,而新想法,只有一一去试,才能知道是不是好的、可用的。就像贡布里希所说,艺术家要做的不是在画室里每日沉思,而是要以自己最大的能力去实现一张画”。

这些年来,彭薇创作众多各有立意的有趣作品,专注于叙事性。她的作品以跨越时间、地理和传统的个人叙事来构筑非同寻常的现实,并对文化身份、知识归属以及性别和性爱等问题展开讨论。

11月,彭薇有两三个展览同时进行中,上海碧云美术馆将展出动画作品《六根》和《我们都需要故事》。

“从空间的作品到时间的作品的转化,对我来说有趣又有难度,动画作品的创作更像是去呈现绘画构思的过程,或是绘画完成后想象的延伸”,动画更挑战了她把控叙事的能力。她回忆说,曾在中国敦煌及意大利看壁画时,恍然大悟:当面对这些伟大的叙事绘画时,只有极高才能的艺术家,方可把不合理的故事变得那么合理动人,使画面与故事合一,而不可分离。

另外,最新的绘画系列《碎片once again》也将在上海ART021展出。彭薇把二十年来的废稿,重新整理,再涂抹上色,重绘花纹,成为新的作品。这些碎片有过去留下的印记:人物残篇、山水、笔痕、随手记录的信息等,任何时候,看到这些废稿,都能清晰记得当时的时刻。这次再创作时,她按下秒表,记录这一次“覆盖过去”的时间。同一张纸,对于彭薇来说有两个时间,一个是过去,一个是现在的。“这是一场关于数时间的游戏,是过去和现在的自我对话。用无意义的图案,重复的劳动,试图抹去过去的记忆,但我又好像想起更多。”

此外,彭薇曾经有过不少广受赞誉的作品,例如《七个夜晚》讲述了七个不同的院落空间在一个夜晚同时发生的不同故事。如果说《七个夜晚》系列是在讲述平行空间的故事,那么近三年多创作的《我们都需要故事》系列则是探索纵横多维度叙事。《我们都需要故事》系列绘画与动画作品,曾在上海明珠美术馆“想象的相遇——《神曲》对话《山海经》”展上与观者相遇,灵感源于敦煌壁画第61窟的图式,这个系列会在明年达到30-40张,形成一个比较完整的叙事。

一个系列又一个系列的作品,见证了彭薇的艺术之路,她坦言,也曾经遇到困难和阻碍,个别作品曾受到劝退或负评,但反而让她看清自己的追求,坚定了方向,有所成长。

但被问及创作计划时,她的答案是,无。一切随性而为,不设限,不预设,也尽量不解释。在保持自己平稳的创作状态时,彭薇也不排斥参与时尚、设计等其他领域的跨界。她认为所有机缘都有可能触发新的灵感,重要的是保持好奇心,保持去看,保持去做。”

- END -